Pra quê serve o patrimônio tombado?

O grande arquivo imperial, situado em Lisboa, guardava a relação de bens públicos listados em um livro à parte. A torre e o livro usados para inventariar esses bens ainda hoje são chamados por um dos sinônimos de arquivo, inventário, lista: tombo. Por isso, hoje em dia no Brasil tombamos imóveis, monumentos, lugares, práticas… Enquanto legalidade, esse processo visa “preservar a memória nacional” e, segundo o IPHAN, proteger “bens de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e também de valor afetivo da população impedindo que venham a ser destruídos ou descaracterizados”.

É por isso que, dizem, não se pode sair por aí destruindo placas de memória, monumentos, estátuas, lugares, festas… Porque esses são bens que tem valor variado para a população. Também, não é necessário que o bem em questão tenha valor para a totalidade dessa mesma população: parte dela, desejosa de guardar e fazer pública sua memória, pode solicitar ao poder público a garantia da manutenção daquele bem. Da mesma forma, o poder público pode determinar que algo seja preservado ou determinar que algo, alguém ou alguma coisa sejam mantidos na memória pública. Na democracia hipotética, se é que a hipótese democrática admite de fato isso, a pluralidade de memórias desejosas de serem resguardadas seriam assegurados pelo coletivo e pelo poder público.

No entanto, na cidade de São Paulo – não distante da regra geral – os monumentos espalhados pelos espaços públicos trazem à memória grandes cafeeiros, industriais, advogados, engenheiros, prefeitos, pais de prefeitos, avôs de prefeitos…Não que o prefeito seja nepotista, mas o é a História que a cidade tenta contar. A cidade têm em sua memória pública preservadas diversas dinastias porque ao longo de sua história passou pelo controle institucional das mesmas famílias. Advogados e engenheiros dão nome às ruas porque, por muito tempo, quem nomeou as ruas foram advogados e engenheiros, das mesmas famílias, ocupando os cargos e utilizando a riqueza que era produzida por todos para construir ou não bens públicos, mas definitivamente fazê-la circular entre pares.

É por isso, por exemplo, que o escritório de Ramos de Azevedo construiu tantos palacetes de pedra e grandes portões. Porque esses palacetes deveriam abrigar a esfera privada ou pública dessas famílias; deveriam mostrar ao público contido dentro e fora de seus portões sua suposta riqueza e importância; deveria mobilizar capital, nesse caso insuflado nos terrenos, nos materiais, no tráfico de influência, nas políticas públicas etc. Também por isso, doutro lado, que a Praça Princesa Isabel, ao lado do Terminal de mesmo nome e lar de centenas de usuários e usuárias de crack, tem como protetor o que já foi a maior estátua equestre do mundo, Duque de Caxias, patrono do exército, apontando de cima de seu cavalos a espada para os céus. Não é à toa a presença, também pairando sobre as mesmas quadras da região, do Jesus do sagrado coração, que ocupa o telhado do Liceu ali perto, ou a seu lado o palácio do governo de altos portões de ferro e torres de vigilância em cada canto da quadra, ou ainda a sala de concertos que hoje funciona onde já foi uma estação de trem.

Todos esses bens públicos tombados ocuparam seu espaço no território em momentos distintos do tempo, mas todos foram colocados ali, naquele espaço, com aquele determinada forma, naquele determinado período com razões que vão além de seu valor de uso. E os interesses ou valorizações que esses bens mobilizaram, em geral, atenderam direta e lucrativamente os de cima. Essas famílias, de advogados e engenheiros, tinham sua riqueza e importância espoliadas do trabalho de quem construía a cidade de fato – trabalhadoras dos serviços que abasteciam a cidade, escravizad_s, ex-escravizad_s, e african_s livres que trabalhavam sem remuneração nas obras públicas, carroceiros que faziam a limpeza urbana quando a municipalidade desprezava a questão do lixo, entre tantos e tantas outras. A memória dessas pessoas não foi registrada na história – em detrimento de Ramos de Azevedo, as obras de Galileu Emendabili etc. Pelo contrário: os pontos religiosos de peregrinação e apoio mútuo construídos por elas foram banidos do território tantas vezes quanto este se valorizou. A ocupação e uso deste espaço só foi permitida a esses corpos nos momentos em que foi útil estigmatizá-los ou impossível contê-los.

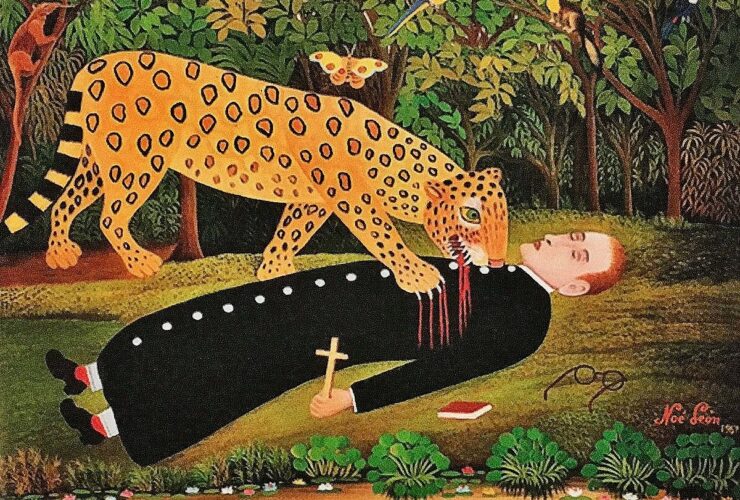

Digo corpos porque, em uma rápida volta pelo centro, percebe-se todas as estátuas enegrecidas pelo tempo, mas poucas pessoas negras representadas nelas. Indígenas menos ainda. No Pateo do Collegio, território do Cerco de Piratininga no séc. XVI, hoje ergue-se o monumento de “Glória imortal aos fundadores de São Paulo”, onde os guerreiros de diferentes tribos que se juntaram contra os portugueses em 1562 no cerco se tornaram trabalhadores resignados na construção da cidade, ou melhor, da glória imortal de seus fundadores. Ali também foi território da revolta de negras e negros em 1887, quando cercaram o Palácio do governo gritando “Morte aos escravocratas!”. No entanto, a história negra mais associada à região do Pateo – por subirem e descerem o Beco do Pinto para acessar o Tamanduateí – é a dos Tigres, escravizados conhecidos na cidade por suas costas rajadas.

Alugadas para o serviço de saneamento em uma cidade ainda sem esgoto, essas pessoas carregavam nas costas os tóneis de “necessidades” dos ricos, donde vazavam amônia e uréia que, em contato constante com o sol, escorriam marcando e ferindo a pele negra desnuda. Nesse tempo, evitava-se contato e proximidade com essas pessoas, além da posição social, por causa do mau-cheiro ou de sua aparência, mais ou menos da mesma forma que hoje frequentadores da Sala São Paulo evitam os viciados em drogas que, na entrada de mais um concerto de música clássica, os abordam, momentos depois de mais uma sessão de limpeza da praça em frente, ocupada por um fluxo de pessoas transformado em lugar, a “cracolândia” (a cor dos evitantes e dos evitados segue mais ou menos a mesma). Nessa linda construção da década de 1920 foi usado mármore rosa no salão de embarque, espaço que, depois do tombo do prédio mais de 70 anos depois, passou a ser usado em casamentos e bailes da alta classe, de advogados, engenheiros e políticos. Algumas dessas festas constroem túneis de tecido do lado de fora, desembarcando de seus carros diretamente no salão de mármore e, assim, evitando o mínimo contato com os tigres que ali perambulam.

Do lado de fora do “majestoso” edifício há outro tipo de mármore, menos nobre, mas ainda mármore, usado para garantir a resistência do prédio aliada ainda a uma demonstração de riqueza. Esse mármore, no entanto, não faz parte do salão de festas dos frequentadores da Craco, senão apenas enquanto banheiro. Pessoas que vivem nas ruas, que tem inclusive seu acesso ao banheiro e água da Sala São Paulo veementemente impedido, usam os charmosos cantos ecléticos do prédio como proteção para evacuar. Na rocha calcária ou no concreto armado escorre o contínuo fluxo, e quem fica tigrado através do ácido úrico e da solução salina presente em tantas “necessidades” é o prédio, o monumento ao café, os ricos, o bom-gosto, a arte erudita. Os espoliados inscrevem-se assim no corpo do monumento à revelia da barbárie, participando do registro da história não como queríamos mas como esses outros merecem. Menosprezando o símbolo de poder, assim como os corpos negros que ocupavam os mesmos territórios já foram menosprezados, escarnecendo de sua própria miséria tanto quanto da de quem, por medo da realidade, prefere encerrar-se em uma fantasia, tanto de passado quanto de presente.

Pergunto então: esses monumentos, monumentos à barbárie, não merecem enfrentar o uso, a deterioração, o processo de tombamento em seu outro sentido, mais mundano, provocado pela reação química do seu uso real e cotidiano? Ou, por outro ângulo, desejamos mais esses monumentos mortos, ou vivos nossos candidatos e candidatas a imortais? Invocando a referência de Macunaíma, que não nasceu pra virar pedra (e por isso vira estrela, sumindo no espaço) seguir gozando a sua vida que vivo na memória vale mais que disputar virar pedra. Brilhar como viva memória é mais importante que permanecer apenas como ideia vaga, monumento inventado. Em resumo, de que vale um monumento reconhecido e preservado, se ele não serve às mais básicas necessidades?

Ao ler seu texto lembro “(yo no tengo derecho a pronunciar ese verbo sagrado, sólo” una querida amiga mía tiene ese derecho) e penso em quantos espaços simbólicos a história se manifesta. Monumentos são materialidades que, por essência, exibem essa relação, ou melhor, essa encenação da história. Contudo, a variada política turística*, a sorte de museus e instituições públicas/privadas de cultura e também a política de preservação cultural são espaços simbólicos dessa encenação.

A questão então é: quem articula essa encenação? Em outras palavras, quem impõe a(s) sua(s) narrativa(s) do passado nesses espaços?

Você responde a essa pergunta, embora não a aprofunde no texto: “A cidade têm em sua memória pública preservadas diversas dinastias porque ao longo de sua história passou pelo controle institucional das mesmas famílias. Advogados e engenheiros dão nome às ruas porque, por muito tempo, quem nomeou as ruas foram advogados e engenheiros”. Daí caímos na negação da ideia de que “a pluralidade de memórias desejosas de serem resguardadas seriam assegurados pelo coletivo e pelo poder público.” É como o Hélio Menezes afirmou: “Quando toleramos a perpetuação de imagens de colonizadores, escravistas e bandidos em geral em nossas vias, é sinal que esses espaços não são tão públicos assim; é indício forte de que privilegiamos a memória de alguns personagens em detrimento de outros. ”

A resposta passa pela decolonialidade que o Casé fala, e também pelo reposicionamento das figuras sociais interessadas – que o Hélio Menezes aponta. A questão mais importante pra mim é perceber que derrubar ou (re)significar estátuas e monumentos não basta, pois a encenação da história não se limita ai, esse processo se dá em outros lugares também (quem escreverá os livros didáticos de nossas crianças?) e é preciso disputá-los!

Por fim, eu achei fudida a relação que você fez entre passado e presente ao apontar a indiferença “com os tigres que ali [a Sala São Paulo] perambulam”. Perceber esse tio de coisa é de uma sensibilidade grande, e criticar isso da forma como você fez é “Caróu”!

É isso… contigo deixo minha plena e sincera admiração!

—

* É preciso considerar as materialidades (placas de sinalização e informação, guias, postos de referência a turistas…) e também as imaterialidades que sustentam o Turismo: quais lugares serão considerados aptos à essa política?

** só duas coisas no texto: quando falamos em patrimônio cultural imaterial a ação de preservação que incide sobre esse tipo de bem é o registro [e uma série de outras ações] e não o tombamento. Assim, indico o seguinte acréscimo [no 1º §]: “Por isso, hoje em dia no Brasil tombamos imóveis, monumentos, lugares [e registramos práticas culturais, celebrações e modos de fazer”].

No 3º§ você quis dizer “grandes cafeeiros” mesmo!? Não seriam “cafeicultores”?

Sensacionais contribuições, como sempre, parceiro. Agradeço os importantes adendos também.

(E sim, cafeicultores!)

Permalink