Hábitos e habitações: ocupação popular e construção do território na Várzea do Carmo na virada do Séc. XX

A paisagem observada pelos jesuítas quando se estabeleceram no território hoje conhecido como São Paulo em muito se difere do que agora se observa, quase 470 anos depois. Não só se alteraram os corpos que compõem e constroem essa paisagem, como o próprio espaço natural seria hoje irreconhecível: a fauna e a flora que ocupavam as margens do rio serpenteante que corria abaixo da colina onde viria a ser o pátio do colégio jesuítico já não são encontradas em meio às avenidas, viadutos, edifícios e apressados transeuntes que circulam pelo mesmo território. A Piratininga não mais existe, pois não secam mais peixes expostos ao sol na estiagem do rio de planície chamado Tamanduateí justamente pela antiga presença de saúvas e seus predadores tamanduás. O próprio rio, cheio de curvas, hoje é em grande parte de sua extensão reto, esgotado.

A transformação que eliminou as curvas do rio da paisagem – por muito tempo famosa e representante da cidade – se operou ao longo dos quase cinco séculos de sua história, vide a eliminação sistemática dos corpos indígenas que possuíam – ou cuidavam – da terra ainda quando Piratininga, mas se acelerou de maneira vertiginosa apenas nos últimos séculos. Nesse recorte, as décadas circunscritas na virada do século XIX para o século XX marcam o começo da aceleração em direção a esse fim.

Enquanto no mundo as teorias sociais tomavam força e preenchiam-se de sentido para a massa trabalhadora que se enfileirava nas fábricas equipadas com o mais revolucionário em termos industriais, no Brasil a abolição da escravatura se desenhava através das mãos negras escravizadas que já resistiam há séculos, e agora engajavam cada vez mais a classe política e a sociedade. O movimento abolicionista já existia à luz do dia com sociedades beneméritas, festas de arrecadação e propaganda, disputas judiciais e “roubos” – ou fugas – deliberadamente organizadas por escravizados ou por famosos

abolicionistas. Enquanto a cidade se espelhava na modernidade e modernização europeia, na prática vivia uma urbanização incipiente “onde proliferava a pobreza e certa autonomia dos desqualificados sociais bastante incômoda para as autoridades” (DIAS, 1983, p. 31).

Os corpos negros que faziam funcionar engenhos e latifúndios no âmbito rural na cidade eram a lubrificação e a própria engrenagem: em um tempo em que ainda surgiam os automóveis, a eletricidade ou mesmo a água encanada, quem fazia as vezes desse tipo de serviço eram em sua maioria negras e negros, como bem afirmou Jurandir Freire Costa: o trabalho negro “era esgoto, era água corrente, no quarto, quente e fria; era interruptor de luz e botão de campainha; o negro tapava goteira e subia vidraça pesada; era lavadora automática, abanava que nem ventilador” (1989, p. 83). Parte importante do cotidiano paulista, essas pessoas circulavam pela cidade executando diversos serviços públicos ou privados, trabalhando para si ou rendendo a féria para seus donos-patrões, gozando de uma liberdade relativa que nem por isso os tornava menos enegrecidos ou suspeitos aos olhos da ordem e da branquitude.

No entanto, esses mesmos corpos que tanto serviram logo passaram a não servir para o trabalho industrial que tomava força na virada do século, tornando-se substituíveis nas fábricas, mas também no serviço doméstico ou ambulante, por imigrantes também empobrecidos – porém brancos. Com a abolição oficial da escravidão, vários foram os motivos para migração negra e muitas mais as formas de segregação e expulsão de quem insistiu em ficar. Enquanto isso, indígenas que sobreviviam ao genocídio mesclavam-se à população “nacional” através da miscigenação, mas também da migração – processo de interiorização que mais tarde os devolveria como “nortistas”, “nordestinos” – e do apagamento étnico, na medida em que os registrava como “mamelucos”, “pardos”, “cafuzos” etc. Esses sujeitos, retornando na primeira ou segunda geração para a cidade, assim como vários indígenas e miscigenados, ganhavam a identidade também de caipiras (Relatório Apresentado ao Secretário dos Negócios do Interior do Estado de São Paulo pelo Diretor da Repartição de Estatística, 1984, apud CRUZ, p. 46). Assim, muitas práticas chamadas de “caipiras”, em contexto mais ou menos depreciativo, mascaram práticas indígenas e racializadas.

Dessa forma, a prática de espoliação dos corpos e os territórios pouco nobres na cidade foram relegadas a esses indesejados necessários, mas também, e principalmente, aos brancos empobrecidos que chegavam da Europa ou a certo custo se estabeleciam em São Paulo. Imigrantes da Itália, Espanha – os mais pobres a imigrar pra cidade (SANTOS, 2006) – Síria e Alemanha dividiram edifícios encortiçados e ocupações com pessoas negras, ainda que estas últimas fossem preteridas. Marco inicial da legislação abolicionista, a Lei Eusébio de Queiroz foi sancionada no mesmo ano em que o Império dispunha da cessão onerosa de terras devolutas para empresas de estabelecimento de colônias1; já o segundo marco importante, a Lei do Ventre Livre, foi aprovado no mesmo ano em que foi fundada no estado de São Paulo a Associação Auxiliadora de Colonização e Imigração, subvencionada pelo Estado poucos anos depois2. A política de libertação foi, portanto, realizada paralelamente à de importação de trabalhadoras e trabalhadores europeus, um processo premeditado e vagaroso de transição de força de trabalho, que se estendia ao branqueamento da população e segregação espacial.

A liberdade das pessoas negras teve marco legal apenas depois do início do encanamento de água, depois do estabelecimento da estrada de ferro que ligava São Paulo ao litoral, depois da chegada do primeiro telefone. A modernização da vida urbana acontecia, portanto, na substituição das técnicas, dos corpos disponíveis para a espoliação na sociedade do trabalho – profundamente ligada às técnicas necessárias – e na consequente velocidade que passava a mediar o cotidiano. A ansiada modernidade não se configurava, todavia, como uma benesse para toda a sociedade, mas uma transformação na forma de ver e viver o mundo forjada às custas do trabalho e sacrifício de alguns.

Entre 1870 e 1920 operaram-se essas mudanças nos habitantes da cidade de São Paulo assim como tantas outras na circulação de sujeitos e capitais, na cultura, nos conceitos de civilidade e nas formas de opressão; mas o Brasil e o mundo também experimentavam profundas mudanças: além da classe trabalhadora branca começar a assim se reconhecer nas fábricas e nos encontros fora delas, o Brasil se juntava a Bolívia, Paraguai e Haiti como uma das primeiras repúblicas modernas; a tensão transnacional na Europa provocaria fome e a primeira grande guerra, motivos, inclusive, de parte da migração estrangeira para os trópicos.

Não era exclusividade paulista, assim, a tensão racial ou social nem as disputas ideológicas do que deveria ser configurado como futuro, enquanto prática ou projeto. Cidades cresciam e “se modernizavam” ao redor do mundo, cada uma assumindo à sua maneira a função de lidar com os desafios dessa modernização: a habitação e condições de existência da força de trabalho, a tranquilidade da burguesia, a afirmação do poder centralizado – fosse ele autocrático ou democrático – a manutenção e funcionamento das fábricas, a circulação de pessoas e mercadorias, a higiene de um território cada vez mais adensado de pessoas, as premissas do que é aceitável na cultura ou não etc.

Nessa sociedade em vertigem, mas não atordoada, nos interessa um grupo específico de pessoas: larápios em fuga transcontinental, famílias imigrantes que utilizavam os últimos recursos em direção ao Brasil (desejando aqui ficar ou partir com algum acúmulo de capital), que se dedicavam a seus ofícios ou empregavam seu esforço onde era possível; ou ainda indivíduos negros desagregados pela escravidão e reagregados pela convivência em casas coletivas (BLUE et al, 2006), que compartilhavam das condições materiais de vida, do território e, muitas vezes, das mesmas estratégias de sobrevivência – faziam o corre. Da mesma forma, eram submetidas ora às mesmas formas de controle do corpo e da cultura, ora eram vistos como grupos totalmente distintos por parte das classes dominantes, mas em geral empurrados a uma vida de trabalho regida por outrem no espaço laboral, e também – e especialmente – fora dele.

Construíam a cidade com suas mãos, mas não gozavam, nem nos legaram, seu quinhão ou direito ao território, não na regulamentação oficial dele. Essas pessoas que compartilhavam o território da Várzea através de seus respectivos e distintos usos compartilhavam também o fato de serem privadas do fruto de seu trabalho e de sua liberdade de gozar a existência em um sentido amplo, por isso tratadas nesse texto como um grupo único e heterogêneo de pessoas espoliadas3.

É nesse contexto que transcorre o processo de esgotamento do rio Tamanduateí e suas várzeas. Por um lado, a retificação do rio, iniciada em 1849, passa a demonstrar a vontade do homem tratorando o espaço natural em nome do progresso e da acumulação de capital; por outro, o crescimento da cidade passa a apresentar graves problemas de estrutura urbana e destinação de dejetos, que gradativamente esgotam a potência natural do rio, seu bioma e paisagem, transformando-o, segundo o senso comum, em um esgoto (em alguns poucos trechos, a céu aberto). Com margens importantes para o funcionamento da primeira São Paulo, fosse para os animais não-humanos que há muito habitavam essa terra, fosse para caipiras, pescadores e lavadeiras, por exemplo, o esgotamento do rio na região hoje central da cidade se deu muito em função da supressão da Várzea do Carmo, que já representara uma área verde de contato com a natureza próxima à cidade, mas que se transformara, especialmente nesse período, num obstáculo a ser superado.

Como aponta Heloísa de Faria Cruz (1987, p. 116), “é a partir desta última década que o aprofundamento da divisão social do trabalho começa a marcar nitidamente o espaço urbano. Os primeiros bairros operários localizam-se nas terras baixas, instalando-se próximos às Estações ferroviárias e ao longo das vias férreas”, assim, aos poucos a instalação das fábricas representaria a modernidade da indústria, que no meio do caminho encontrava a Várzea do Carmo como obstáculo, bolsão de miséria que impediria a cidade de realizar seu destino de modernização (GUIMARÃES, 2013, p. 40).

O processo de urbanização em São Paulo na virada para o século XX apontou o horizonte urbano planejado pelas “elites” e alterou de forma significativa a geografia da cidade. O investimento do capital acumulado pela exportação de café e exploração de mão de obra escravizada encontraram destino na reprodução da cidade e especulação, iniciando um jogo de valorização de territórios e desvalorização de habitantes que de certa maneira perdura até os dias atuais.

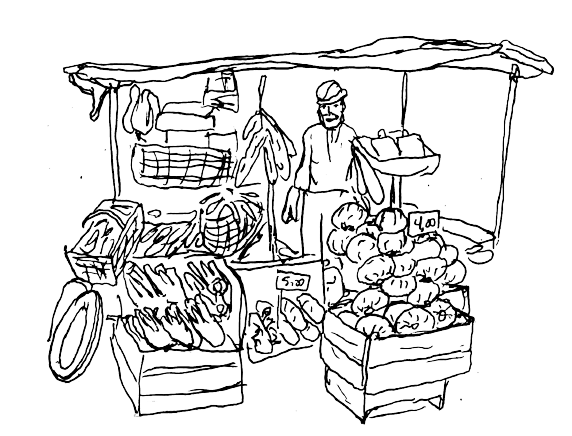

A Várzea do Carmo na virada do século representa bem esse jogo. Enquanto o solo drenado e aterrado, já habitado por muita vida, começa a ser ocupado por fábricas, operários, seus hábitos e habitações, a prática do mercado permanece, assim como a circulação e os usos pouco produtivos, gerando uma disputa entre o projeto urbanizatório higiênico e os usos e necessidades das pessoas empobrecidas. Essa disputa tomou várias formas, fossem elas conflitos entre projetos distintos de configuração e uso do espaço, defendidas por engenheiros, os deliberadamente chamados “capitalistas” e vereadores, fossem os embates entre bêbados e guardas urbanos, ou as literais colisões entre carroças de verduras e bonds elétricos.

Essa tensão era registrada e alimentada por outro produto da modernização urbana: a grande imprensa. Com os avanços tecnológicos na mecanização da impressão, o letramento e a diversificação de interesses dos habitantes da cidade, o jornal e as revistas ganhavam espaço no cotidiano paulista, como fonte de entretenimento e informação e como agente na disputa ideológica. Os grandes jornais apresentam, segundo seu olhar, quem são as pessoas que circulam e habitam o território da Várzea ao mesmo tempo que publica as atas da Câmara em que se discutem os projetos de melhoramentos do território – assim como as cartas dos responsáveis interessados em um ou outro projeto – e os anúncios de compra e venda de terrenos e chácaras na região.

Já para as pessoas espoliadas, a busca pela sobrevivência – e gozo dela – está profundamente ligada ao território, seja pelo estabelecimento de uma comunidade, seja pelos interesses que são supridos em função justamente das características específicas de cada território ocupado. Apesar da dificuldade encontrada na historiografia em recriar ou discutir a presença e existência dessas pessoas – que quanto mais espoliadas da materialidade, mais expropriadas de sua permanência na memória e consequente presença na construção da cidadania – a relação com o território pode ser uma chave de compreensão da história de seu cotidiano, sendo esse cotidiano justamente o maior bem possuído por elas, pessoas que carregam consigo sempre o maior bem que possuem: seu corpo, e caminham pela vida lutando pela manutenção cotidiana desse bem: sua existência.

Da mesma forma, a necessidade e interesse dos jornais em registrar fatos relacionados aos pitorescos e violentos pobres são um rastro profícuo e acessível para essa busca. Assim, os periódicos nos oferecem rica fonte tanto sobre os sujeitos que circulavam e construíam a várzea em seu cotidiano, quanto sobre os sujeitos que eram contra ou a favor dessa circulação e construção, as pessoas que faziam as notícias e sobre as quais essas notícias eram feitas, sempre sob a luz que iluminava aquela contemporaneidade, ou seja, em uma linguagem, abordagem e enfoque que existiam em relação ao “tempo do agora” para esses sujeitos.

Nas próximas páginas, espero caminhar com quem me lê por algumas ruas e travessas da Várzea do Carmo em um virar de páginas de jornais que registram cinquenta anos na virada do século, cruzando com figuras e paisagens que vão e vem no tempo. Caminharemos pelo espaço fantástico que um dia descreveu Bóris Fausto, referência pra algumas interpretações nesta pesquisa e falecido no decorrer dela. Uma cidade de São Paulo “reconhecível apenas pelo mesmo nome. Cenário e personagens são outros, sob a aparência de um idêntico lugar físico. Algumas cenas parecem fixas […] outras entram em movimento” (FAUSTO, 1984, p. 28).

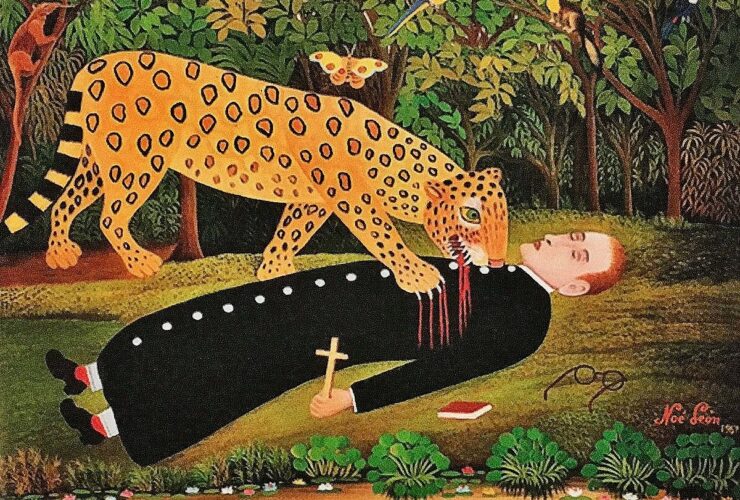

Para auxiliar no exercício de aproximação de sujeitos e mentalidades, acompanharão a leitura ilustrações desenvolvidas com Bruno Perê a partir de fotografias do período e imagens contemporâneas, que acorrem aos temas ao longo deste trabalho, e mais teoricamente exploradas no capítulo de metodologia.

Nessa São Paulo fantástica de um jornal que não cobre um dia, mas cinquenta anos, não obedeceremos a uma cronologia, menos pela semelhança do que pode ser encontrado ao longo destas décadas específicas do que pela experiência de, em um recorte espacial e temporal, poder observar permanências e rupturas onde as pessoas espoliadas são os principais sujeitos, das notas e registros dos jornais, mas também, e principalmente, da construção da cidade.